NEWS “幼児教育保育学科の新着ニュース”

卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

学位:短期大学士(幼児教育)

幼児教育保育学科は、所定の期間在学し、所定の単位数を修得し、卒業まで下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い短期大学士の学位を授与する。

- 【専門知識・技能を活用する力】(知識・技能・判断力)

(DP1)保育の知識や技術を身に付け、子どもの発達段階に応じた保育ができ、保護者支援の重要性を理解することができる。 - 【コミュニケーション能力】(思考力・表現力・主体性・多様性・協働性)

(DP2)保育者として、多様な表現方法を身に付け、相手や状況を理解し、自らの考えを子ども、保護者、同僚に伝えることができる。 - 【課題を発見し、解決する力】(技能・思考力・判断力・表現力・主体性)

(DP3)保育者として、現状を把握し、分析する中で論理的な思考を身に付け、適切な方法で課題解決に取り組むことができる。 - 【多様性の理解と協働する力】(知識・主体性・多様性・協働性・関心)

(DP4)保育者として、価値観の多様化を理解し、他者を尊重できる態度を身に付け、目標達成のために同僚と協働できる。 - 【能動的に学び続ける力】(思考力・主体性・意欲)

(DP5)子どもや保護者を支えるための知識や技術を自主的・継続的に学ぶことができる。 - 【社会に貢献する姿勢】(主体性・多様性・協働性・意欲・関心)

(DP6)保育者の社会的な使命を自覚し、地域社会に貢献する責任感を有する。

教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

幼児教育保育学科は、現代の保育に必要な理論や技術を身に付け、共感的な感性と知性に支えられた、国際感覚と人間性が豊かな保育者を養成することを目的としており、学生が卒業までにこの目的を達成するための教育課程を下記に示す教育課程編成・実施の方針に基づき設定する。

- 高大接続の観点から、短大教育への円滑な移行を促すため、初年次教育の充実を図る。

- 2年間の学修により保育者として必要な基礎力を身に付けることを目的として、子どもの健やかな成長を支えるための科目、子どもへの教育をおこなうための科目、保護者を支援するための科目、社会人として必要な教養を身に付けるための科目を設定する。

- 本学科の教育を特徴づけるため、学びの土台を育てる「子どもの遊び演習」、「ことばの力」や、学生の興味・関心をさらに高める「保育プロジェクト演習」、「表現課題演習(基礎)」などを設定する。

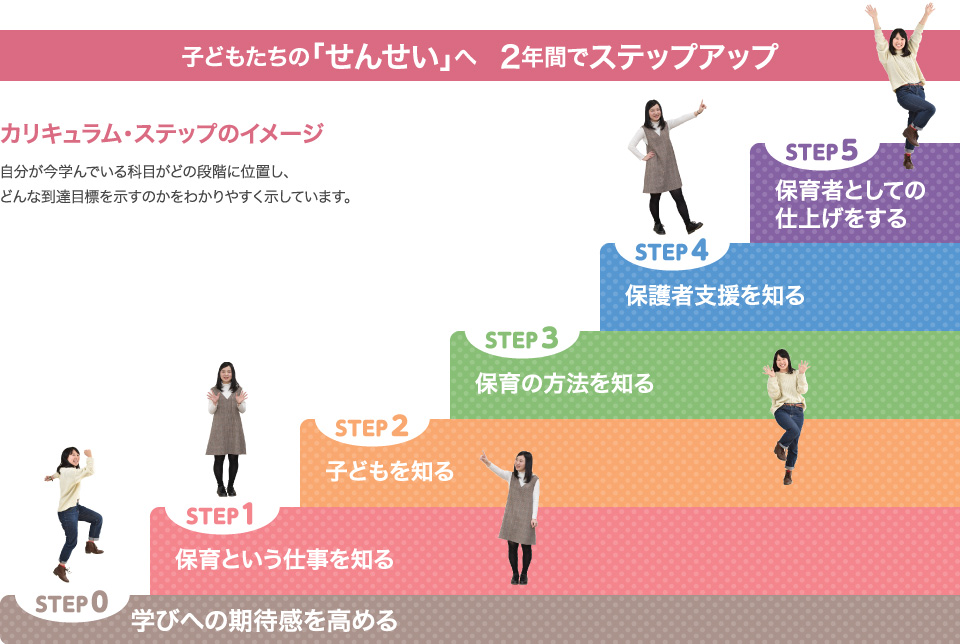

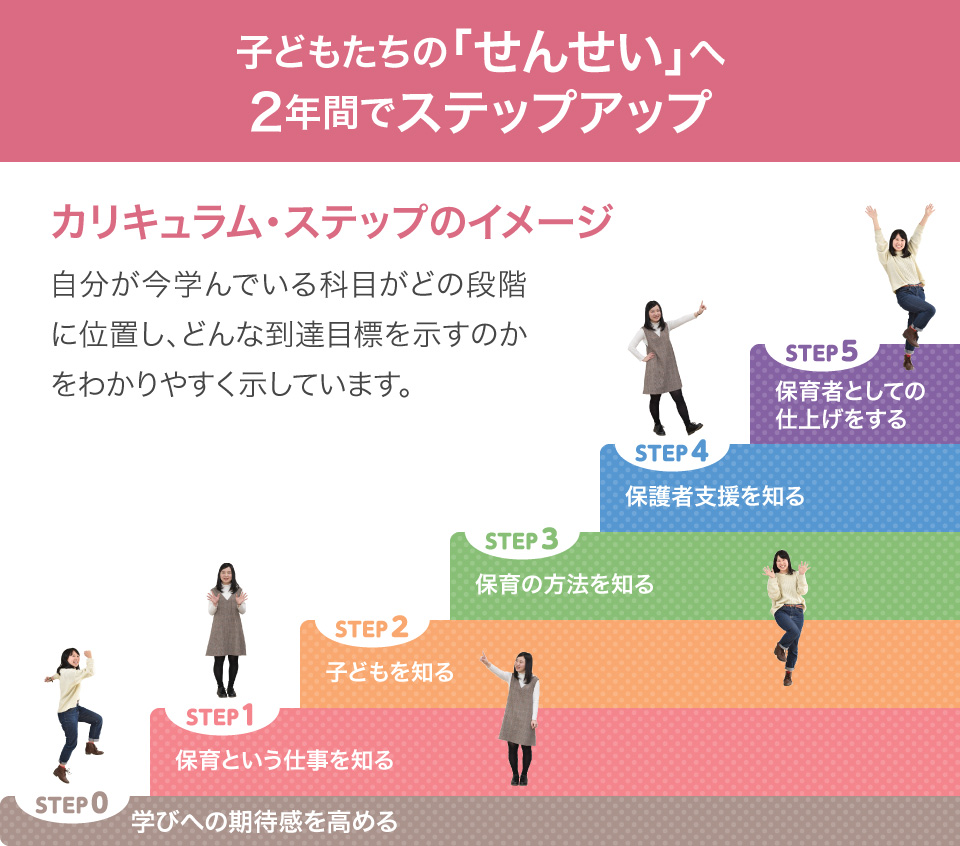

- 理論、演習、実習のそれぞれの科目を適切に配置し有機的に連関させることを目的として、自分が学んでいる科目がどのような意味をもち、どのような到達目標があるのかを自覚できる「カリキュラム・ステップ」を設定し、科目を配置する。

ステップ0「学びへの期待を高める」

ステップ1「保育という仕事を知る」

ステップ2「子どもを知る」

ステップ3「保育の方法を知る」

ステップ4「保育者支援を知る」

ステップ5「保育者としての仕上げをする」 - 演習、実習、インターンシップ等を通じた実践的・体験的な学びを重視し、能動的・自主的な学修の充実を図る。

- キャリア形成の観点から、キャリア科目を体系的に設定し、社会的・職業的自立に必要な能力・態度を育む。

- 成績評価の公正さと透明性を確保するため、シラバスに記載する成績評価基準・方法等および学則、規程等に定める所定単位修得により学修成果を評価し、その客観性を担保するため、複層的な積み上げによる多面的・総合的な成績評価を実施する。

- 地域社会の多文化化、国際化に対応し、様々な背景をもった人々との交流を図れるようにするため、英語力、コミュニケーション能力、多文化理解を促す科目を設定する。

入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

幼児教育保育学科は、現代の保育に必要な理論や技術を身に付け、共感的な感性と知性に支えられた、人間性豊かな保育者を養成するために、以下の資質、能力、意欲を持った学生を受け入れる。

【求める学生像】

- (AP1)本学科での学修に必要な学力を有している人。【知識・技能】

- (AP2)自らの考えを持ち、他者と協働して学ぶ意欲を持つ人。【主体性・多様性・協働性】

- (AP3)広く社会の諸課題について問題意識を持ち、それを説明・表現できる人。【思考力・判断力・表現力】

- (AP4)教育・保育分野に興味・関心を持ち、専門知識と技能を身に付ける意欲を持つ人。【意欲・関心】

- (AP5)目的の達成に向けて努力することができる人。【態度】

目指す職業

●幼稚園教諭

●保育士

●保育教諭

●公務員(保育士)

仕事につながる資格取得に対応

●幼稚園教諭二種免許状

●保育士資格

●こども音楽療育士

STEP 0

子どもの遊び演習

成長にとって「遊び」はもっとも重要なもの。遊びを理解するために、まず自分自身が遊ぶことの楽しさを体験するための授業です。

STEP 1

保育者論

保育者とは何か。子どもとの関わりや保護者・同僚と協働する重要性など、保育の専門家として必要な知識を学ぶ科目です。

STEP 2

保育の心理学

保育を心理学の視点から学びます。具体的には、保育の場における子どもの発達を、子どもの内面に着目してみていきます。つまり、子どもの独特なものの見方、考え方などを学びます。そうすることで、子どもの行動の理由が学びを通して見えてきます。

STEP 3

保育内容(健康)

保育における「健康」のねらいや内容について学ぶとともに、乳幼児期の健康づくりに関わる心身の発達や生活習慣、運動の発達や運動遊びなどについて学びます。

STEP 4

社会福祉

社会福祉は「みんなの幸せ」について考える科目です。みんなの幸せを実現するために社会にどんな仕組みがあって、何が課題になっているのか学びます。

STEP 5

保育・教職実践演習(幼稚園)

グループワークや模擬保育の実践を通して2年間で学んだ内容を振り返り、保育者となる上での自分自身の学びの深まりや課題を見つけます。

幼児教育保育学科の授業

PICK UP!

子ども音楽療育演習

子どもたちの発達は多様であり、保育現場においても一人ひとりに寄り添った配慮が必要なお子さんと出会うことがあります。子どもたちが大好きな音楽を取り入れ、うたったり全身で表現したり、友だちと一緒にコミュニケーションを楽しんだりすることは、発達の多様性にかかわらず、子どもたちの発達を促すことに繋がります。子どもの発達特性や音楽を通じた療育・支援方法を学ぶ科目です。

幼稚園実習(基礎)

入学後すぐに準備を始め、6月頃から大学に隣接する付属認定こども園に行って、子どもとかかわる実習を行います。早い時期から子どもたちと触れ合い、保育者の援助を間近で体感することで、保育の楽しさや面白さを感じることができます。授業では、手遊びや絵本の読み聞かせ、制作活動、音楽表現、日誌の書き方などを学び、体験して、スムーズに実習に取り組めるようにしています。

保育英語

多文化共生の視点から、保育者として必要な知識やコミュニケーション能力を身に付けます。海外研修の科目とも関連して、異文化や外国語を使う楽しさを学び、子どもたちに伝えることができる指導力も育成します。英語の歌や絵本の読み聞かせなどの模擬授業の演習等を通して、より実践的な内容に取り組みます。2年生ではフィールドワークとして英語遊びを中心とした学外実習もします。

子どもの遊び演習

子どもにとって遊ぶことは生活そのものであり、学びでもあります。そんな「遊び」を理解するため、竹馬、けん玉などの昔の遊び、運動遊び、身近なものや周囲の自然環境を使った遊びなどを実際に体験します。そうして学生自身が「遊び、楽しむ」ことがこの授業の目的です。大学祭で、来場した子どもたちが楽しめる「子どもの広場」を企画、実施もします。冬には雪遊びもおこないます。

幼児教育保育学科の先輩

PICK UP!

- (写真左)Yさん 札幌新陽高等学校 出身

(写真右)Sさん 倶知安高等学校 出身

Yさん(保育総合コース1年)

ピアノ経験ゼロでも大丈夫です

入学するまでピアノに触ったこともなかった私ですが、本学なら大丈夫。個人レッスンもあり、苦手意識は薄れてきましたよ。

Sさん(保育総合コース1年)

保育の豊富な引き出しを作れます

最先端の知識から伝承遊びまで、保育の豊富な引き出しが作れます。実習に行く度、自分に足りない部分にも気付けます。

- (写真左)Tさん 北見柏陽高等学校 出身

(写真右)Yさん 帯広三条高等学校 出身

Tさん(保育総合コース1年)

授業は楽しくあっという間

キャンパスにはこども園から園児たちが散歩に来ます。先生が体験談を交え話される授業はわかりやすく、楽しいです。

Yさん(保育英語コース1年)

人間の根っこの部分を育てる仕事

2つの資格+保育英語は大変だけど、全部吸収したいです。人間の根っこの部分を育てる保育者は責任ある仕事ですから。

幼児教育保育学科の内定者

Interview

Yさん

保育英語コース 2年(厚岸翔洋高等学校 出身)内定先:社会福祉法人 札幌東川下福祉会 東川下ポッポ保育園

保育+ 英語+こども音楽療育士で

プラスの力をつけて

母と同じ保育士を目指し好きな英語も続けられる、保育英語コースを選びました。加えて私はこども音楽療育士の資格を取得しました。履修科目が多い上、保育園実習をはじめ、2年間で計5回の実習は大変でしたがプラスの力は付いたと思います。就職活動はアドグルの先生に相談しながら、自分のこだわりを突き詰め決めました。私が園選びでゆずれなかったのは「自然に親しみ、地域とかかわりのある園」であること。その理想に近い園で保育士としての一歩を歩み始めます。

Kさん

保育総合コース 2年(岩内高等学校 出身)内定先:岩内町(公務員保育士)

保育におけるユニバ―サルデザインを

実現していきたい

日々積み重なる、途切れのない知識を吸収した今の私は、2年前に面接用にメモした保育者の志望動機が恥ずかしくなるくらい成長できました。保育の知識は既存の園以外でも幅広く活用できます。まずはキャパオーバーにならないよう、地元で私の保育の土台を作り、いつかはこども音楽療育士の勉強でも学んだ保育のユニバーサルデザインを実現していきたいです。アットホームな本学科は、2年次のゼミで図工や体育など保育者としての強みが身に付けられるのも魅力です。

幼児教育保育学科の卒業生

Interview

Nさん

2021年3月卒業(市立札幌清田高等学校 出身)勤務先:北野しらかば幼稚園

学生時代の私に伝えたい

そこには将来役立つ宝がちりばめられているよ、と

あまり話せなかった子が、1年経つとたくさんおしゃべりできるようになっていたり、子どもたちの成長を間近に感じられることは、保育者にとってこの上ない喜びです。演習が充実した短大で、音楽表現や手遊びを豊富に身に付けておけたのは私の強みになっています。ただ私が今、短大時代の私に会うことができたら、言ってあげたいことがあります。ひとつは実習記録をもっと丁寧に書くことです。実習先では先輩保育者の様子を見て活動を記録しますが、現場に実際に出て記録を見返したとき役立つ情報は、活動時の導入だったりします。子どもたちにどう声掛けし、興味を集め、全員が楽しくできる活動にしていくか。関心を示さない子をどう誘導するか。その細かい観察の記録がなかったりして、自分で自分にがっかりします。在学中はあまり開かなかった「保育指針」「幼稚園教育要領」の教本は、今になって目を皿のようにして見ています。保育を組み立てるヒントがあるからです。リアルな施設情報をたくさん持っている先生方にも、在学中にもっと話せばよかったとも思います。お世話になった先生方とは今もLINEで報告をしています。「がんばっているね」と返信で褒めてもらえると、大人になっても嬉しくなります。

幼児教育保育学科のカリキュラム2025年度生用(予定)

色分けは上記カリキュラムステップに対応

●STEP 0 ●STEP 1 ●STEP 2 ●STEP 3 ●STEP 4 ●STEP 5

教養科目

- 幅広い教養を身につけ、人間力を高める -

- 基本

-

- 学びの技法

- 基本演習

- 日本国憲法

- 北海道論

- 健康とスポーツⅠ

- 健康とスポーツⅡ

- 人間の心理

- 現代社会論

- 日本文化演習(茶道)

- 言語・発表

-

- 外国語コミュニケーション(基礎)

- 外国語コミュニケーション(応用)

- プレゼンテーション演習

- 保育英語Ⅰ

- 保育英語Ⅱ

- 保育英語Ⅲ

- 保育英語Ⅳ

- 海外研修(事前・事後指導を含む)

- 情報

-

- 情報処理演習(データ活用)

- 情報処理演習(文書処理)

- キャリア

-

- キャリア形成

- キャリア基礎演習

専門科目

- 幼児教育、保育、心理学などを深く学ぶ -

- 教育・保育の理論

-

- 教育課程総論

- 教育原理

- 保育原理

- 社会的養護Ⅰ

- 保育者論

- 子ども家庭福祉

- 子ども・家族と社会

- 社会福祉

- 子育て支援

- 子ども家庭支援論

- 諸外国の保育

- 子ども理解

-

- 保育の心理学

- 幼児理解

- 乳児保育Ⅰ

- 乳児保育Ⅱ

- 子どもの保健

- 子どもの健康と安全

- 子どもの食と栄養(基礎)

- 子どもの食と栄養(応用)

- 特別支援教育・保育(基礎)

- 特別支援教育・保育(応用)

- 子ども音楽療育概論

- 保育の内容・方法

-

- 子どもの遊び演習

- 教育と保育の方法

- 社会的養護Ⅱ

- 保育臨床

- 子ども家庭支援の心理学

- 保育内容総論

- 保育内容(健康)

- 保育内容(人間関係)

- 保育内容(環境)

- 保育内容(言葉)

- 保育内容(表現)

- 保育プロジェクト演習

- 保育・教職実践演習(幼稚園)

- 子ども音楽療育演習

- 保育指導法(音楽表現)

- 保育指導法(環境)

- 保育指導法(健康)

- 保育指導法(言葉)

- 保育指導法(造形表現)

- 保育指導法(人間関係)

- 基礎技能

-

- ことばの基礎

- ことばの力

- 体育実技(基礎)

- 体育実技(応用)

- 子どもの音楽(基礎)

- 子どもの音楽(応用)

- ピアノ基礎演習Ⅰ

- ピアノ基礎演習Ⅱ

- 子どもの図画工作

- 造形表現

- 表現課題演習(基礎)

- 表現課題演習(応用)

- 実習

-

- 幼稚園実習(基礎)

- 幼稚園実習(応用)

- 幼稚園実習指導

- 保育実習Ⅰ

- 保育実習Ⅱ(保育所)

- 保育実習Ⅲ(施設)

- 保育実習指導Ⅰ

- 保育実習指導Ⅱ(保育所)

- 保育実習指導Ⅲ(施設)

- 子ども音楽療育実習