2025/11/17 大学より

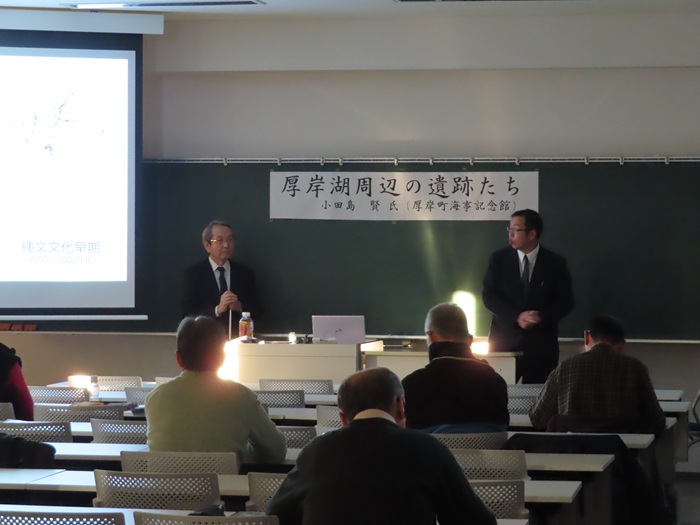

【縄文世界遺産研究室】卒業生が語る厚岸の縄文世界~小田島賢氏講演

厚岸湖周辺の遺跡たち

日時:令和7年11月15日(土)

講演13時30分~15時、対談15時5分から20分

場所:6号館1階611教室

本学縄文世界遺産研究室は地域の遺跡を地区ごとに盛り立てていくことを主眼に研究活動している研究室です。

この度、標題の講演には、本学人文学部現代文化学科(現国際教養学科)の卒業生で厚岸町海事記念館文化財係(あっけしちょうかいじきねんかんぶんかざいかかり) 学芸員:小田島賢氏が登壇されました。

小田島氏の専門分野は考古学で特に続縄文土器(続縄文時代: 日本では弥生・古墳時代の時期)、趣味は楽器演奏で本学学生時代には軽音楽部に所属。

学芸員として厚岸町の小学生に遺跡・遺物の説明をする機会もあり、時にユーモアを交えて人受けする話しぶりにはどの世代からも親しまれやすい印象を持ちます。

小田島氏は厚岸町海事記念館に入職されて5年。その間、町の人口はいつの間にか約千人減という寂しい現実を見据えつつも、厚岸町を愛すべき土地と聴講者に伝えます。

厚岸大橋のかかる風光明媚な景色。町の見所として有名な国泰寺の桜や原生花園あやめケ原、カキ貝など海産物でも有名です。

そして何より、今も紐解かれ続ける厚岸の歴史。縄文時代などの遺跡発掘のほか、戦争関係の遺構の保護や活用、研究の重要性も視野に今後活動されるそうです。

本日の話題の中心は厚岸湾と厚岸湖に接する湖北(真龍)地区と湖南(本町)地区の縄文遺跡群。厚岸町の考古学研究の歩みと縄文早期からのアイヌ文化期に至る遺跡の変遷を基礎情報として披露し、自身の専門分野に即して、携わった遺跡発掘での現場の様子や推察される注目点、土器の特徴について話題が展開されました。

厚岸だけに、擦文時代(トビニタイ文化を含む。日本では奈良・平安・鎌倉時代の頃)の竪穴でみつかるカマドの煙道がカキの貝殻で構成される稀有な事例などが紹介されました。その他にも、厚岸湾にオランダ船が訪れた際の文献記録、筑紫恋第一チャシ(アイヌの砦)跡から北海道にはない杉の木が建築材に使用されていたこと、厚岸のチャシにはカキなどの海産物資源の見張りや観察の機能があったと推測されるといった話には、聴講された方々には興味関心が増す話題ではなかったでしょうか。

講演後、本学縄文世界遺産研究室室長 越田賢一郎先生との師弟対談もありました。

越田室長からは、厚岸を含む釧路地域、札幌と千歳、苫小牧を含む石狩周辺地域、帯広周辺の十勝地方の3地域における縄文文化早期からアイヌ文化期に至る一連の住居跡・遺構の変遷図を示されました。

その上で「地域、地域の特色を念頭に研究する大切さ」と、「現在も得ている地域資源・海産物資源の大切さが昔から今に繋がっていること」として、小田島氏へ厚岸の地域的特色と歴史について質問され、小田島氏が応答する展開がありました。

講演にはOG・OBも参加されており、対談後は聴講者からの温かい拍手をもって幕を下ろしました。

終了後は小田島氏に直接質問や感想を述べられる方も多く、アンケートからも好印象のコメントがみられ、聴講された方の興味関心を引きだすことに繋がる講演会となりました。

何より小田島氏の絶妙なユーモアセンス!聴講された方々がクスっと笑うシーンもありました。

小田島氏による一句

筑紫恋(つくしこい)第一チャシ跡で見つかったカキ焼き跡地から

「筑紫恋 丘で夜な夜な カキパーティ」